「普通」からの脱却

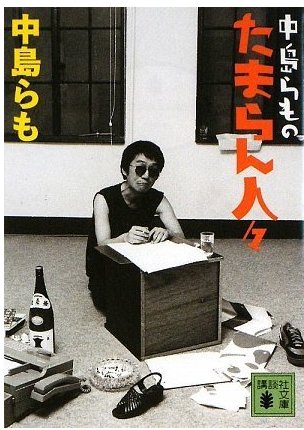

中島らも氏をはじめて知ったのは、プレイガイドジャーナル(通称プガジャ)という今は廃刊された情報誌の、カネテツの4コママンガ広告(啓蒙かまぼこ新聞)とエッセイでだった。

当時高校生だったぼくは、身内ネタばかりだけれどユルくて可笑しくて不思議な魅力にあふれた彼の世界のファンになった。

皆が「普通」からはみ出すのを極度に畏れることに疑問を持ちつつも、自分もそのなかでちまちまとすごしながら別の路線を密かに探していたときのことだ。

「これだ!」とぼくは膝を打った。「そうや。これでええやん」

真面目でも不真面目でもなく、明るいでも暗いでもなく、「変」なのだ。「変なやつ」と見なされれば、もう普通を気にする必要もない。

それくらい、「世間」という摩訶不思議な観念からはずれることにものすごいパワーが必要な時代だった。皆同じブランドバッグを持ち、同じような服を着て、同じ髪型で、ジーンズはリーバイス、同じテレビ番組……という、何とも窮屈で、しかしそのなかにいる限りは妙な安心感を得られる社会だったのだ。

「変」というのは、そこに穴を開けて突き抜けられる、不思議なパワーを持っている気がした。存在が許された、ニッチな場所だ。

その頃から、ぼくは変わった人に興味を持つようになった。水木しげる氏もそのひとりだった。

ほんまにオレはアホやろか

水木サンは幼少の頃からとてつもなくマイペースだったらしい。学力が足りず進学するのもぐだぐだで、大阪の印刷屋にやっと就職する。それでも、寝そべって新聞を読んでいた主人の顔を座布団とまちがって踏みつけてクビになり、次の印刷所では印刷機具をはこぶ仕事の途中、太鼓屋で太鼓作りを一日中眺めたりしていてクビ。そんなとき腐っていたナシを食って黄疸になり、境港の実家に帰る。ところが、めげない。ヒマができたので絵ばかりかいていてたのしかったと回想する。

海のかもめも、山の虫たちも、たのしそうにくらしていた。彼らには、落第なんていう、そんな小さい言葉はないのだ。この大地の自然の神々の意志にしたがって生きればそんなに住みにくいもんじゃない。

それからも、50人定員で51人受験の園芸高校をひとりだけ落ちてしまったり。水木サンは、ほんまにオレはアホやろかと問う。

そして戦地へ。左腕を失って、マラリアになり、皮膚病、栄養失調で頭髪が抜け、九死に一生を得て日本に戻ってくる。やがてとあるきっかけで紙芝居を作ることになる。一日20枚ほど描かねば暮らしていけない、現物即金のたいへんな生活だった。それから貸本マンガを描くことになるのだが、一日16時間で年中無休でもぎりぎりの生活という状況。

一月のうち25日は何とか食えたが、のこりの5日間が食えない。原稿完成の5日間は絶食状態におちいるのだ。

近くの中華店に5人前くらいたのんで食いだめ、食器回収と集金の前に出かけてあとで払うようなことをしていた。

生きるために仕事をするのか、仕事をするために生きるのか、まるでわからないような毎日なのだ。寝ている間だけにしかシアワセはなかった。唯一の楽しみはバナナを食うことだけだった。商品にはならないようなくさりかけたバナナ……。

そのころのぼくをささえていたのは、ただ自信だけだった。作品の自信ではない。生きることの自信だった。しかし、これには悲愴感はなかった。むしろ「絶対に生かされる」という楽天的な信念だった。

紙芝居地獄から戦地、それから貸本マンガ地獄。まあこれだけ波乱万丈があるのかという壮絶極まりない毎日だけれど、読んでいて何か痛快な気分になるのはなぜだろう。

時代を切り開く、ではなくて風穴をあける

ぼくはもう20年来の水木学校研究生(勝手入学)だけれど、最近では先生も朝の連ドラのモデルにもなったりして、えらいモテようだ。時代も変わったものだ。それでも、これからはますます変な人間が必要とされてくると思われる。いや、時代自体の「変」化が激しくなってくるだろうから、自分も安心してその道を進めるというものだ。とはいっても、この本や中島らも氏の著作に山ほど出てくる変な人々の足元には及ばず、まだまだ精進が必要デス。

水木先生は、やがてマンガ雑誌に連載をもって暮らしが一息つき、戦地だった南の島を再訪する。そのエピソードがまことに秀逸だ。それはあえて紹介しないので、ぜひ読んでみてほしい。つくづくホンモノだなぁと感じた次第。