もし、という仮定で考えてみる。

自分に高校生の息子がいて(身長は190センチだ)、目も当てられない成績で、一縷の望みにすがって私立校に転校させたとする。しかし、ある日学校から「息子さんはどこにいるのか」と電話がかかってくる。家で勉強を教えてみたりするが、息子はまったく興味をもっていない。そういう息子がいたら、自分はどう接するだろう。

それで思い切って「どうしても学校に行きたくなければ行かなくていい」と告げる。「家賃も払わなくていい。働く必要もない」

ただし、と条件をつける。自分といっしょに週に三本の映画を観ること、と。トリュフォーの「大人は判ってくれない」からはじまり、バーホーベンの「氷の微笑」、ヒッチコックの「北北西に進路を取れ」とつづく。

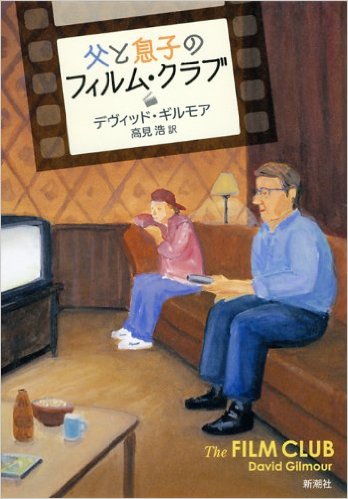

そんな三年間を描いたのが、本書だ。

著者はカナダのテレビ局で映画批評の仕事をしていたこともあり、解説付きで息子と映画を観ていく。本書を単なる映画評論以上に秀でたものにしているのが、息子の恋愛エピソードであり、著者が息子への影響を考えながら映画をチョイスしていくところだろう。

ちょうど今、ぼくは二十歳前後に観た映画をふたたび鑑賞しているところで、この本に出てくる映画リストや息子の反応と重ねあわせて興味深かった。(もっとも、著者のチョイスはちょっとアメリカ映画が多すぎるように思う。日本映画は黒澤明の「乱」だけ。本書のマーケティング上、そうしたのかもしれないが。)

文中の会話が活き活きとしているのは、通り一遍ではない、息子のビビッドな悩みに触れているからだ。別れた恋人への未練、ぜったいに許さないと言われていたドラッグをやってしまったこと。ときに彼ら親子が共に涙をながすほどの一連のエピソードによって、映画解説は客観から主観的なものに読者の視点を引き寄せる。

自分に年頃の息子がいる親ならば、息子が学校を(つまり社会システムから)ドロップアウトしてしまうというのは想像したくない事柄かもしれないが、反面、思春期の息子とこれほど率直な会話を交わす関係をうらやましく(多少暑苦しくとも)感じるのではないだろうか。

ぼくは自分がドロップアウトした口だから、息子と父親の両方の立場に自分の過去を重ねながら読んだ。もし自分がその親の立場に置かれたら、そんな思い切った決断ができるだろうか。それは息子の多くの可能性を閉ざしてしまう一言かもしれない。著者も、自分が息子を取り返しのつかない方向へ追いやっているのではないかという恐怖にたびたびとらわれる。ラストでは、著者のほっとため息をつく様子が目に浮かぶような展開となるのだけれど。

さて、もし自分が息子の立場ならどうだろう。日本の親子関係では、いくら自分が悩んでいようが、親に自分の恋人とのセックス話まで開陳してしまうようなのはちょっと考えられない。よっぽどオープンな関係なのだろう。ただオープンであればいいとも言い切れない。自分の状況にあわせて映画をチョイスしてもらえるなんてありがたい親ではあるけれど、一緒に「ラストタンゴ・イン・パリ」を観るのはちょっと……。

そんなことを思いながら、いろんな形で楽しめる本でした。

|

父と息子のフィルム・クラブ |