ラオスやインドにいたとき、しょっちゅう停電が起こった。皆、ああまたかという感じで、誰も驚きも騒ぎもしない。夜、付近一帯の灯りすべてが消え、月明かりに照らされた椰子の葉が風に揺れる様を静寂のなかで眺めていると、それはそれで風情があった。ラオスの山間地帯ではそもそも電気自体が貴重で、自家発電で少しのあいだ得られる灯りもたいそうありがたいものだった。

あるいは、タイの北部、ミャンマーとラオスと国境線を有するゴールデン・トライアングル(黄金の三角地帯)と呼ばれる場所では、それぞれの国の電力事情をつぶさに観察することができた。タイ側の町からそれぞれの方角を見ると、こっち側では煌々と灯りがついているのに、メコン川を隔てたラオス側は対照的に真っ暗で、ところどころにちろちろと不安定な光が揺れているだけだ。ミャンマー側も、カジノのある一部だけだ。

電気は当たり前のものでも何でもなく、国によって状況がまったく違うのだなと認識させられた。

原発事故以来、電力業界への風当たりは厳しいけれど、論争のほとんどは原発の是非論で、発電方法に関してはぐっと少なくなるだろう。さらに、業界組織が今後どうなるべきかと想起する人などほんのわずかなのではないか。

エネルギー政策に関して是々非々で考えるのは大事だけれど、今の命が文字通り電気頼みな人も多く、今後の産業の要でもありつづけるのだから、具体策までしっかりと詰めていく必要がある。

そのとっかかりとして、本書をもとに電力業界の成り立ちと変遷をなぞってみるのもいいかもしれない。それで、8年ほど前に一度読んだ本書を再読した。

●

主役は「電力の鬼」と呼ばれた松永安左エ門。その破天荒な生き方は、冒険小説のようで痛快でさえある。登場人物として、福沢諭吉、福沢桃介、小林一三をはじめとして諸々の政治家等、錚々たる顔ぶれ。

まず押さえておきたいのは、日本の電気事業者は現在10社だが昭和七年には850社、大正時代は1000社を超えていたということ。今の電力業界の枠組みは当初から確定的だったわけではなく、様々な形を経てこうなった。そして、安左エ門は最初はまったくのアウトサイダーだった。

今から当時を振り返ると、黎明期だから参入の隙間もチャンスもあったのではと安易に想像してしまいがちだが、当時も巨大資本がマーケットのメインプレイヤーで、秩序を破る闖入者にはそれなりの制裁が加えられた。

最初福沢桃介と共同で商社をはじめたときも(といっても桃介は出資だけで安左エ門がほとんどひとりで仕切っていた)、既存の取引関係に何とか食い込もうと、かなりきわどい強奪的な行動もとったようだ。本書の冒頭が石炭入札の談合破りのエピソードではじまるのが印象的だ。

材木・石炭の仲介からはじまり、石炭や株式の投機により億万長者になったかと思えば同じ理由で破産。神戸で不遇をかこっていたが、残っていた商社でコークスを扱い、皮革会社の経営をまかされ、短距離の電車事業設立に参加。やっと電気とつながっていく。

感じるのは、既得権益者の向こうを張って食い込んでやろうという安左エ門のバイタリティと、世間の常識の枠をはみ出して新しいサービスを作り実行する行動力だ。

さらに、挙国一致体制による電力の国家統制と国営論が台頭してくると、毅然と反対を唱える。公開の席で「官吏は人間の屑」と言い放った長崎事件が起こる。右翼から脅迫状が送られたり、懐手にピストルを忍ばせた役人が面会に訪れたりしたという。

結局は時勢に押し切られ、電気事業は国家管理下に置かれてしまう。安左エ門は経済合理性から「いくさには反対」と明言し、近衛文麿首相からの大蔵大臣就任の打診を断って、武蔵野に引っ込んでしまう。

戦前の近衛文麿の軽薄さの描写が際立っている。安左エ門45歳、近衛が27歳のときに欧州へ議員会議に外遊したのだが、英国で売春婦との約束を放り出して別の場所に遊びに行った近衛のことを実のない男だと安左エ門が看破する場面がある。外面がよく口約束は安易に行うがその実行力のない政治家の既視感に、現代人は笑えまい。

●

注目すべきは戦後の業界再編だ。戦時中、日本発送電会社(日発)が設立されて発電と送電を担い、配電も傘下の地区別配電会社が行なっていた。

GHQの管理下において再編が試みられたとき、労働組合、日発とも、既存の組織を残そうと強く抵抗する。GHQは10分割案で、地区外での発電を認めない方向。松永は9分割で、地区外での発電を認めるという案。

様々な主張と妨害工作のなかで、松永安左エ門は9分割案を押し切って(1950年)、今の体制を作り上げた。

安左エ門の主張の趣旨は以下のものだった。電力事業は日本復興の原動力。電力需要を満たすためには積極的な電源開発が必要であり、親方日の丸のすねかじりや権威主義、職場を革命の場とする雰囲気は打破しなければならない。電力会社は、合理性や近代性を大事にしながら、自力で立ち上がらねばならない。

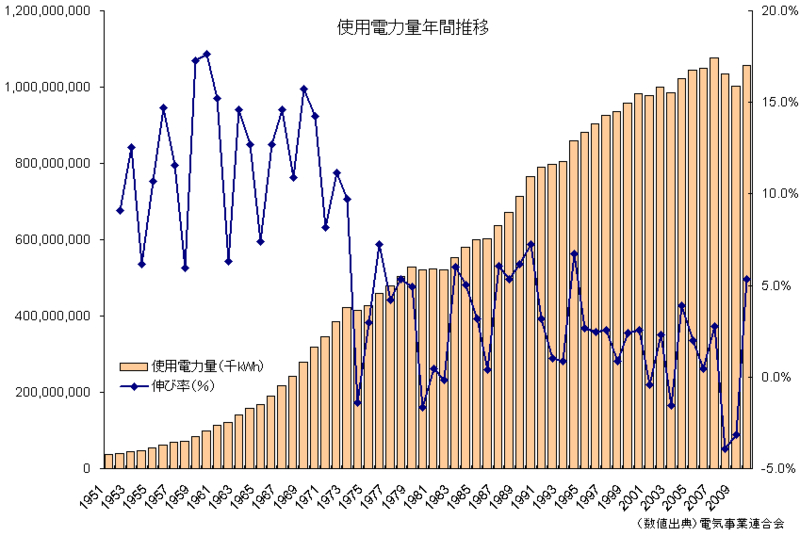

安左エ門は最終的に7割もの電力料金値上げを断行し、その資金で電源開発が進められ、毎年8%以上の伸びを示した電力需要をまかなった。(結果論だが、それ以前に計画されていた設備計画での需要伸長予測3%という数字と予算では過小だった。)結果として、猛烈な反対運動を行った大衆は経済成長の恩恵に大いに預かったのだった。

1951年と2010年の比較で使用電力量は約29倍。オイルショックで1974年にマイナスになるまで、22年間の平均伸び率は約12%

この本はあくまでも松永安左エ門が主人公であり、氏中心の視点から見た正しさであり描写になっているのは否めないだろう。ただ、それを除いても読み取れる教訓は、公共的な事業であろうと絶対的な体制などなく、高度成長期と同じ体制を温存する必要もないということだ。必然的にこびりつく垢を取り除くためにも、むしろ時代にあわせて変えた方がいい。今がそのチャンスだともいえる。そのためには、これからの方向性を打ち立てねばならない。

それはどう起案すべきなのか。国民のニーズと経営の自立をどう両立させていくのか。さらに、既得権者の妨害をどう乗り越えていくか。

現代の問題の根深さは、様々な価値観や思惑のベクトルが絡まり合うなかで、誰が正しく、誰が私心を排して公共を主張しているのか、誰もが――たぶん本人でさえー―認識しがたいことだろう。

「電力の鬼」と呼ばれ、多分に汚れ役としての役回りを引き受けながら、長期的な視点と確信をもって突き進んでいく安左エ門のような実力者は今はいない。

はっきりしているのは、不確定な未来をどこへ進んでいくかは国民ひとりひとりにかかっていて、それがゴールデン・トライアングルで見られる灯りの違いのような明暗を分けるということだけ。